Always know why you do what you do

Das eigene „Why“ und damit den Grund für das eigene Tun zu kennen, gehört wahrscheinlich zur wichtigsten Grundlage für eine gute Markenkommunikation – und ihn zu definieren vermutlich auch zur Königsdisziplin. Der „Purpose“ ist der Kern jeder Unternehmung und bietet die Handlungsgrundlage. Ein bisschen ist es mit dem „Why“ der eigenen Unternehmung so wie mit seinem persönlichen „Why“: Wer es kennt, der kennt seine Identität und versteht, warum er tut, was er tut. Er oder sie ist sich im Klaren über seine Einzigartigkeit und muss sie im besten Fall auch nie wieder infrage stellen. Puh, klingt nicht einfach – und soll es auch nicht sein. Am „Warum“ der eigenen Marke sollte, einmal definiert, nicht mehr gerüttelt werden können. Der Rest ergibt sich danach praktisch von selbst. Kleiner Scherz, der Rest ist auch sehr, sehr viel Arbeit – allerdings ergibt sich vieles dank definiertem „Purpose“ durchaus logischer und stringenter. Denn wichtig ist eben nicht nur, wie man in den Wald hinein schreit. Sondern allen voran zu wissen, warum man das tut. Nur so weiß man auch, warum die Antwort kommt, wie sie kommt.

Hab einen Grund und rede darüber – und zwar zu allererst intern. Denn wichtig ist, dass jedes Teammitgleid das „Why“ versteht und im besten Fall inhaliert, adaptiert und lebt. Vom CEO zum Pflichtpraktikanten, von der Buchhaltung zum Kundenservice. Das festigt das Team nicht nur nach innen und lässt alle an einem gemeinsamen Strang ziehen; es bietet auch die Möglichkeit, die Brand und ihre Mission nach außen zu tragen – denn keiner trägt die eigene Message so gut nach draußen wie das eigene Team. Sie sind immerhin Teil davon, ein Stückchen der Marken-DNA steckt damit in ihnen und vice versa. Also mach das Team zu deinen wichtigsten Markenbotschaftern.

Wer das „Why“ definiert und verankert hat, kann in nächster Folge das „How“ und das „What“ definieren, also „Wie“ und „Was“. Wie das Ganze funktioniert, lässt man sich am besten nicht von mir, sondern vom „Purpose-Papst“ Simon Sinek anhand seines „Golden Circles“ erläutern:

Know your voice before telling your story

Wer weiß, warum er tut, was er tut, kann sich um das wie kümmern. Denn wie wir Menschen sind auch Marken mehr als bloße Hüllen. Sie haben Persönlichkeit, einen ganz individuellen Charakter und damit das Potenzial, einzigartig zu sein – und zwar mit ihrer eigenen Stimme. Denn noch wichtiger als die Geschichten, die erzählt werden, ist die Stimme, die sie nach außen trägt.

Dabei hilft es, den eigenen „Tone-Of-Voice“ – die Markenstimme – zu definieren, also jene Sprache, die der Marke zu einer verbalen Identität verhilft und sie so zu einem unverwechselbaren Original machen kann. Der „Tone-Of-Voice“ sollte dabei einzigartig, konstant und authentisch sein. Das gilt sowohl für das geschriebene als auch das gesprochene Wort, intern wie extern. Der richtige Tonfall umfasst dabei nicht nur die Wortwahl an sich, sondern eben auch den Rhythmus, die Dynamik und die damit entstehenden Emotionen. Denn kaum einer erinnert sich daran, was eine Marke genau gesagt hat, sondern welches Gefühl das gesprochene oder geschriebene Wort ausgelöst hat.

Der „Tone-Of-Voice“ gibt einer Marke damit einen wichtigen Differenzierungsfaktor. Denn eine Marke kann sich eben nicht nur visuell von anderen Marken abheben, sondern vor allem auch mit Hilfe ihrer Tonalität. Eine einheitliche Stimme sorgt dauerhaft dafür, dass die Werte, Haltung und Mission klar, dauerhaft und ungebrochen nach außen transportiert werden – und die Kommunikation so dem „Purpose“ gerecht wird. Wie bei einer geliebten Person kann der Ton so die Verbindung zur eigenen Zielgruppe formen und damit dauerhaft Vertrauen in die Marke aufbauen.

Und das Beste: Er bedeutet immense Arbeitserleichterung. Einmal festgelegt gibt er als Sprachstil vor, der sich im Anschluss wie ein roter Faden durch alle Kanäle zieht – von Instagram über die Website, vom Flyer bis zur Brand Präsentation, von der Kundenmail bis zur Visitenkarte. Sich den Ton genau zu überlegen lohnt sich, denn wer richtig prägnant spricht, schafft es im Zweifel ein unvergessliches Image der eigenen Marke und der Menschen dahinter zu zeichnen – und kann damit sogar ohne Logo, Unternehmensnamen und Co. wiedererkannt werden.

Um den Ton am besten zu treffen, sollte man mit ein paar wenigen prägnanten Stichworten arbeiten: „Bold“, „Passionate“, „Positive“, „Neophile“ und „Funny“ oder doch eher „Laid Back“, „Unexpected“ und „Encouraging“ – egal, alle Attribute die sich zu Marke und Produkt stimmig anfühlen sind erlaubt. Die Devise ist: weniger ist mehr. Je präziser, knackiger und unmissverständlicher, desto besser. Und alles, das sich in Worten nicht ausdrücken lässt, kann anhand von Moodbildern wunderbar ergänzt werden. Text und Bild auf einem großen Board gepinnt, ergibt dann Stück für Stück einen ganz individuellen Tone-Of-Voice.

Aber, nichts hält für ewig – so auch der Tone-Of-Voice. Denn im Gegenteil zum Purpose ist der Sprachstil wendiger und kann sich über die Jahre verändern, wachsen und anpassen.

Good Practice Beispiel für Tone-of-Voice: einhorn

It’s all about the looks

Ah, herrlich, jetzt dürfen wir endlich mal ein bisschen oberflächlich werden, nach all dem Innere-Werte-Gedöns. Denn wie beim Tinder-Dating geht es auch hier um ein ideales äußeres Erscheinungsbild. Nein, nicht zwingend gewinnt hier die platte Schönheit. Hier gewinnt, wer innere Werte mit dem äußeren Erscheinungsbild matched – denn so entsteht eine starke visuelle Brand Identity. Sie gibt eine konstante Impression der Brand Personality und hilft dabei, die eigene Message zu stärken. Sie färbt die Stimme und erweckt die Identität zum Leben.

Ähnlich wie der Tone-of-Voice sollte der Look dabei kanalübergreifend konstant und einheitlich sein, denn nur so wird ein Wiedererkennungswert geschaffen. Farbgebung, Schriftart, Schriftgröße und Bildsprache sollten dabei definiert werden. Es sollte eine ganz bunte (oder schwarz-weiße) Welt um die Marke erschaffen werden, in der sich der Kunde sofort wiederfindet – egal ob er auf der Website, dem Instagram-Kanal oder dem Point-of-Sale rumstreunert. Der Adressaufkleber sollte hier die gleiche Geschichte erzählen wie das Produktpackaging oder die Visitenkarte.

Wer unsicher ist, sollte Nägel mit Köpfen machen. Stichwort: Moodboard. Moodboards helfen dabei, die Markenpersönlichkeit zum Leben zu erwecken – und sie machen obendrein richtig Spaß. Welche Farben passen zu meiner Mission, welche Bildsprache drückt am besten meine Haltung aus? Wofür steht die Marke und wie zeigen wir das am besten? Wem dabei die Schere zu scharf ist oder die Angst hat, sich am Papier zu schneiden, sollte sich einen Pinterest-Zugang anlegen.

Um eine dauerhafte, eindeutige visuelle Brand Identity sicherzustellen, sollten die wichtigsten Regeln in einer Art Style Guideline festgehalten werden. So wird sichergestellt, dass die Marke dauerhaft im gleichen Stil mit ihrer Zielgruppe spricht – ohne auch nur ein einziges Wort in den Mund zu nehmen.

Good Practice Beispiel für visuelle Brand Identity: Oatly Haferdrinks

Be a stalker (not in the creepy way)

Okay, jetzt sind wir einmal kurz alle ehrlich – wer hat noch nie seinen potenziellen Schwarm vor dem ersten Date ergooglet? (Wichtig dabei: Die Namen dabei immer in „Gänsefüßchen“ setzen, liefert präzisere Ergebnisse). Eben. Aus Markensicht ist ein Check-Up wichtig, immerhin macht man den ganzen Firlefanz ja nicht nur für sich selbst, sondern insbesondere für die Fans und alle, die es werden sollten. Denn bei allem, was als Marke nach außen kommuniziert wird, sollte man sich nicht nur fragen, ob es den eigenen Purpose unterstützt, sondern auch, ob es die Zielgruppe mögen würde. Denn genau diese Personen sollte eine dauerhafte emotionale Verbindung aufgebaut, eine Vertrauensbasis geschaffen werden.

Welche Zielgruppe möchte ich mit meiner Kommunikation erreichen, wie spreche ich sie an und wo erreiche ich sie am besten? Und ja, Alter, Einkommen und Beziehungsstatus sind wichtige Fakten, die möglichst schnell geklärt werden müssen – wie beim aktuellen Schwarm eben auch. Aber wir sollten uns ruhig trauen, tiefer zu stochern: Welche Musik hört die Person? Was würden sie an einem Wochenende unternehmen? Isst sie ihr Croissant ausschließlich mit Butter und Nutella oder ist sie ein Nutella-Only-Typ? Wie würden sie ihren Goldfisch nennen (und könnten sie ihn durchbringen?)

Stichwort: Löffelchenstellung! Denn je näher man an seiner Zielgruppe dran bleibt, desto spezifischer und treffsicherer kann ich meine gesamte Kommunikation gestalten. Und das auch langfristig – denn wie bei jedem lebenden Organismus, verändern auch sie sich. Ein besonders präzises (und kostenloses!) „Stalking-Tool“ bietet hierbei übrigens die Social Media Plattform Instagram: Ein regelmäßiger Blick auf den ein oder anderen Follower gewährt hier häufig tiefere Einblicke in die eigene Zielgruppe als jedes kostenpflichtige Analyse-Tool. Das spart Zeit und reduziert Fauxpas. Dem Veganer braucht man beim ersten Date schließlich auch nicht mit dem halb-blutigen Steak kommen…

The medium is the message

Nein, nicht jeder Kanal funktioniert genau gleich und nicht alle sind gleich gut für die eigene Markenkommunikation geeignet – ein Single mit Niveau sucht offenbar auch lieber über ElitePartner als über Tinder seinen Lebensabschnittspartner. Denn, um es mit Marshall McLuhans (niemals hätte ich mir in meinem Publizistikstudium gedacht, dass ich ihn jemals rezitieren würde!!) Worten zu sagen: „The medium is the message“ – das Medium ist die Botschaft.

Bin ich zu alt für TikTok? Ist Facebook noch relevant? Benötige ich ein Kundenmagazin oder einen POS-Display? Erst wenn die relevanten Kanäle festgelegt werden, lässt sich auch die spezifisch zugeschnittene Art der Kommunikation definieren. Wichtig ist allerdings, dass trotz allem ein kanalunabhängiges, ‑übergreifendes und einheitliches Bild der Markenpersönlichkeit gezeichnet wird.

Denn egal, ob auf Instagram, einer POS-Postkarte oder im Rahmen einer Customer Service E‑Mail – ich habe es immer mit derselben Brand Personality zu tun.

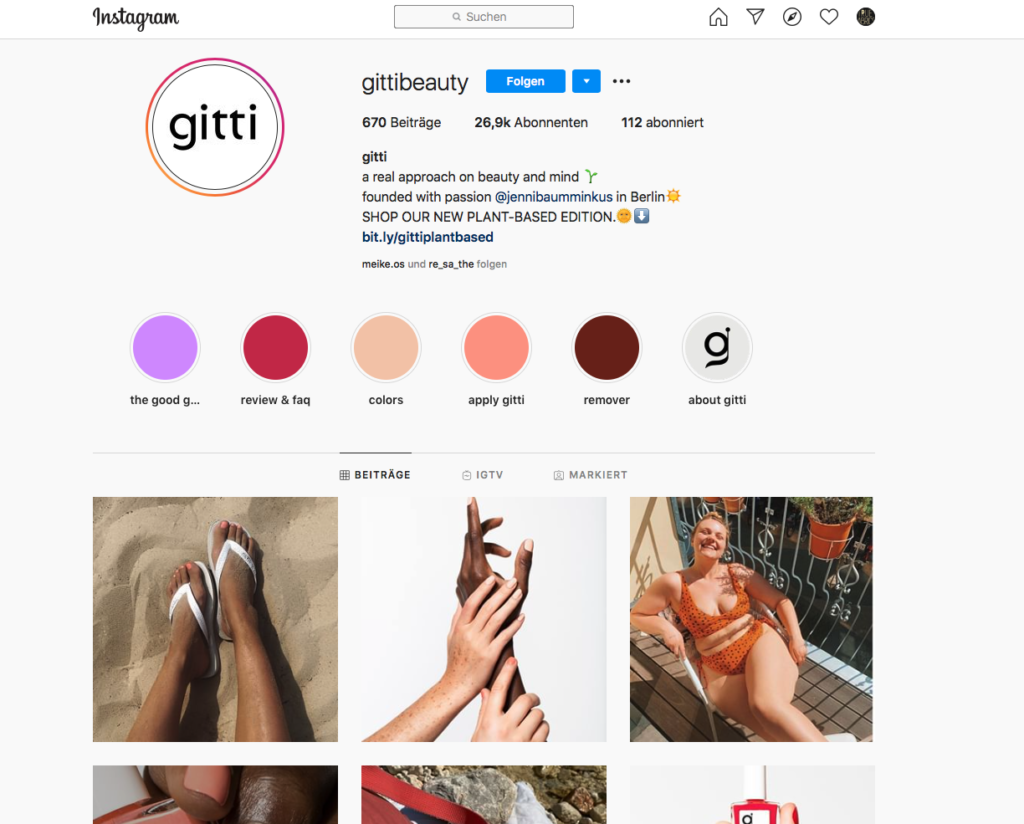

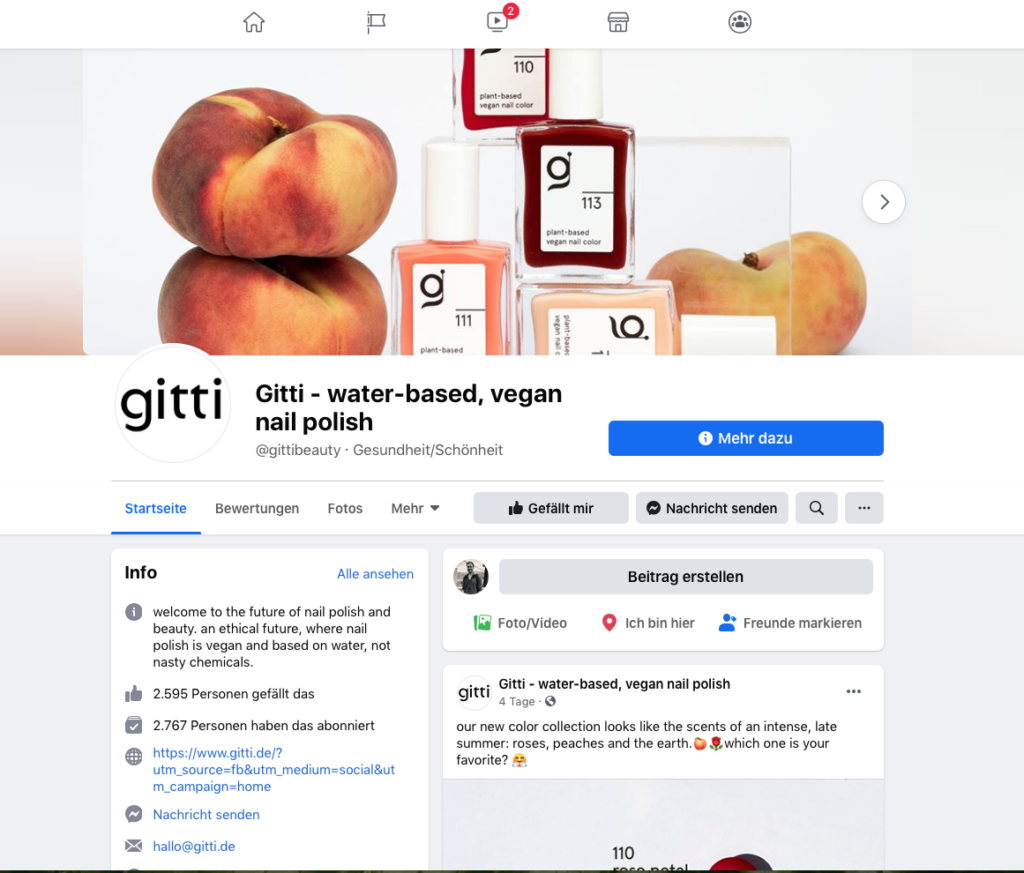

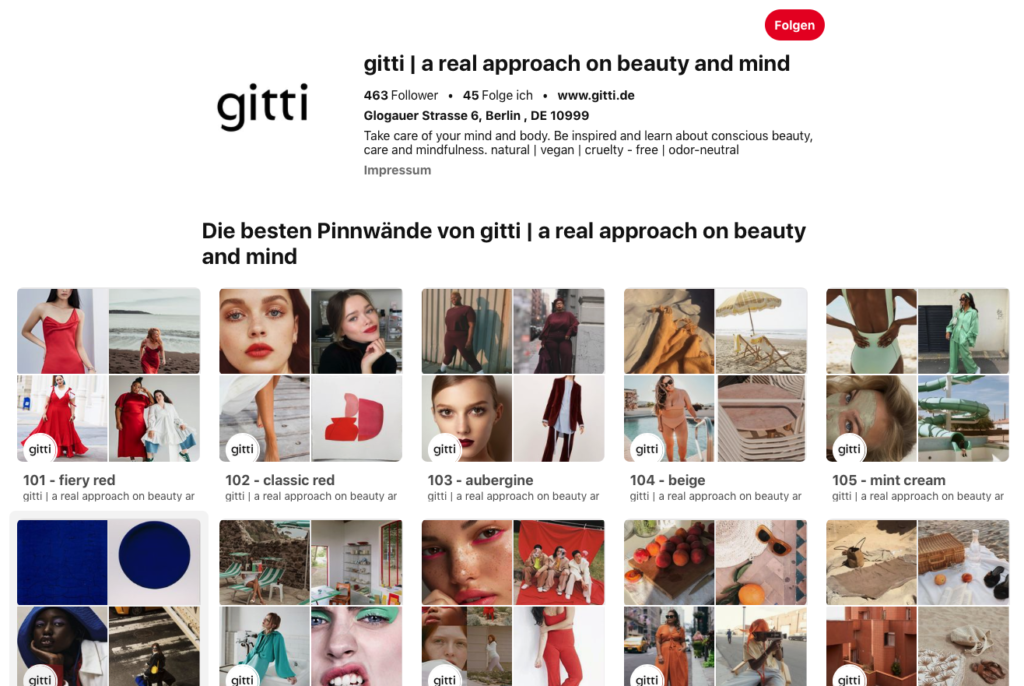

Good Practice Beispiel gelungene Kanäle: gitty auf Facebook, Instagram und Pinterest

Always be yourself. Unless you can be batman. Then always be both.

Batman ist cool. Aber auch wenn nicht jeder Batman sein kann – man kann auch so cool sein. Den eigenen Charakter zu kennen, dazu zu stehen und danach zu handeln ist zum Beispiel ziemlich cool, auch ohne Cape. Stichwort: „Authentizität“. Denn egal, ob man aufrichtig-adrett, sympathisch-schludrig, oder einfach nur gaga kommuniziert – solange eine Marke in ihrem Auftritt authentisch bleibt, hat sie die Chance eine richtige „Love Brand“ zu werden. Also eine, zu der auch Batman greifen würde.

Nein sagen kann so sexy sein – vor allem zu sich selbst. „Cut the crap“ ist die Devise, die am besten funktioniert. Denn manchmal müssen auch die tollsten und kreativsten Ideen in die Tonne geschmissen werden, um sich nicht zu verzetteln. Aber auch zu anderen Nein zu sagen ist toll. Denn nein, es muss in der Markenkommunikation nicht jedem Trend gefolgt werden. Snap…what? Genau, manche Kanäle darf man sich selbst überleben lassen. Und nein, ich muss mein Produkt nicht an – Pardon – Arschlochkunden verkaufen. Denn wer seine Werte mit einer klaren Haltung vertritt, kann durchaus auch potenzielle Kunden ausschließen. Möchte ich mein Produkt in den Händen von Rassisten, Sexisten oder Anti-Environmentalisten sehen? Eben. Nein sagen hat etwas mit dem richtigen Bauchgefühl zu tun, mit dem natürlichen Instinkt, ob etwas richtig für einen ist – oder eben nicht. Und man sollte offen dafür sein, auch mal ins Klo zu greifen, auch als Marke. Wir sollten uns nicht zu ernst nehmen, wir operieren nicht am offenen Herzen (alle LeserInnen mit herzchirurgischen Ambitionen dürfen diesen Punkt bitte überlesen). Wir sind eben nicht Batman.

Faltenfrei gebügeltes Hemd, jede Strähne sitzt und noch nicht mal einen Fingerabdruck auf der frisch gewienerten Brille – oh, Perfektion kann ja so langweilig sein. Oftmals macht der Bruch mit der Perfektion eine Marke erst richtig spannend. Also: Auch Marken dürfen sich Lücken leisten. Stichwort: „Not perfect, not trying“. Kleine Fehler machen Marken nahbar, sympathisch, ja fast schon menschlich. Sie zeugen von Tatendrang, von Spontanität und vielleicht sogar von kreativem Chaos. Der Fehler ist größer als klein? Wir sprechen vom Scheitern? Umso besser! Denn ja, scheitern tut weh – und ist zugleich so toll! Es kann auch aufregend sein und dauerhaft neue Blickwinkel und Perspektiven ermöglichen. Wie man am besten darüber hinwegkommt? Mit Humor! Stichwort: „Epic-Fail-Gallery“. Denn mitetwas Abstand bringen diese großen und kleinen Fauxpas wahnsinnig große Freude. Meine persönliche Empfehlung: das Jahr über alle Fails sammeln, zu einem kleinen Film zusammenschneiden und zur Weihnachtsfeier mit Cremant darauf anstoßen! Ja, jede Brand sollte die firmeneigene Ode ans Scheitern zelebrieren. Denn das ist am Ende cooler, als Batman je sein könnte…

Fazit

„Never settle down for anything less than magic“ – ein Spruch, der sich wunderbar als Credo in den Arbeitsalltag eines Kommunikationsmanagers einflechten lässt. Denn das was wir wollen, ist Magie zu erzeugen. Nicht nur einmal, sondern dauerhaft. Und nicht nur mit unserem Produkt, sondern vor allem mit jenen Dingen, die unser Produkt und unsere Marke so einzigartig machen: dem individuellen Purpose, der charakteristischen Stimme, dem unverwechselbaren Äußeren.

Der Weg dahin ist keine Zauberei. Und trotzdem lässt sich damit, einmal definiert, jede Menge Magie erzeugen – und zwar immer und immer wieder.

Wenn Dich dieser Artikel interessiert hat und Du gerne mehr zum Thema Nachhaltigkeitskommunikation erfahren willst, schau Dich doch weiter auf unserem Blog um. Es lohnt sich!

Diesen Beitrag teilen